Caesar-Verschlüsselung: Vom historischen Code zum Modell für molekulare Informationssicherheit

Caesar-Verschlüsselung Definition – einfach erklärt für sichere Kommunikation in Biotech-Umfeldern

Die Caesar-Verschlüsselung nutzt eine gleichmäßige Buchstabenverschiebung, um Inhalte zu codieren – ein Prinzip, das sich auch heute noch als Basis für einfache Datenverschleierung eignet.

In biotechnologischen Anwendungen kann dieses Verfahren zur verständlichen Einführung in Datensicherheit und Verschlüsselung beitragen, etwa bei der Schulung von Fachpersonal im Umgang mit sensiblen Forschungsdaten.

Caesar-Verschlüsselung: Frühform der Informationssicherheit – auch in der Biotechnologie relevant?

Was Julius Caesar zur Absicherung militärischer Botschaften nutzte, inspiriert noch heute Diskussionen über Datenschutz – auch in der Biotechnologie. Die Caesar-Verschlüsselung zeigt auf einfache Weise, wie sensiblen Informationen durch systematische Verschlüsselung geschützt werden können – ein Thema, das bei genetischen Daten oder Forschungsdaten zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Wie die Caesar-Verschlüsselung auch im Biotech-Umfeld didaktisch genutzt wird

Auch in der Biotechnologie spielt Wissensvermittlung eine zentrale Rolle. Die Caesar-Verschlüsselung dient dabei oft als niedrigschwelliger Einstieg in komplexe Themen der Datenverschlüsselung:

1. Einführung in bioinformatische Grundlagen

In Workshops oder Vorlesungen zu Bioinformatik wird die Caesar-Verschlüsselung genutzt, um Grundprinzipien der Datenverschlüsselung verständlich zu machen – bevor komplexere Algorithmen wie RSA oder AES folgen.

2. Didaktisches Element in Wissenschaftskommunikation

Forschungseinrichtungen setzen sie in Schülerlaboren oder bei Science Events ein, um junge Zielgruppen für das Thema Kryptografie in der Lebenswissenschaft zu begeistern.

3. Historischer Rückblick bei Datenschutz-Schulungen

Im Rahmen von internen Trainings zur Datensicherheit zeigt die Caesar-Verschlüsselung, wie einfach früherer Schutz war – und wie essenziell moderne Verschlüsselung in der Verarbeitung sensibler Patientendaten ist.

4. Inspiration für genetische Codierungsmodelle

Manche didaktische Konzepte nutzen die Caesar-Verschlüsselung, um Parallelen zwischen kryptografischen und genetischen Codes zu erklären – etwa zur Visualisierung von Mutationen.

5. Symbolik bei Teambuilding-Aktionen

Im Kontext von Biotech-Firmenevents wird sie als Bestandteil spielerischer Challenges eingesetzt – mit dem Ziel, Teams durch kreative Aufgaben zu verbinden.

Technischer Einblick: So funktioniert die Caesar-Verschlüsselung – und was Biotech daraus lernen kann

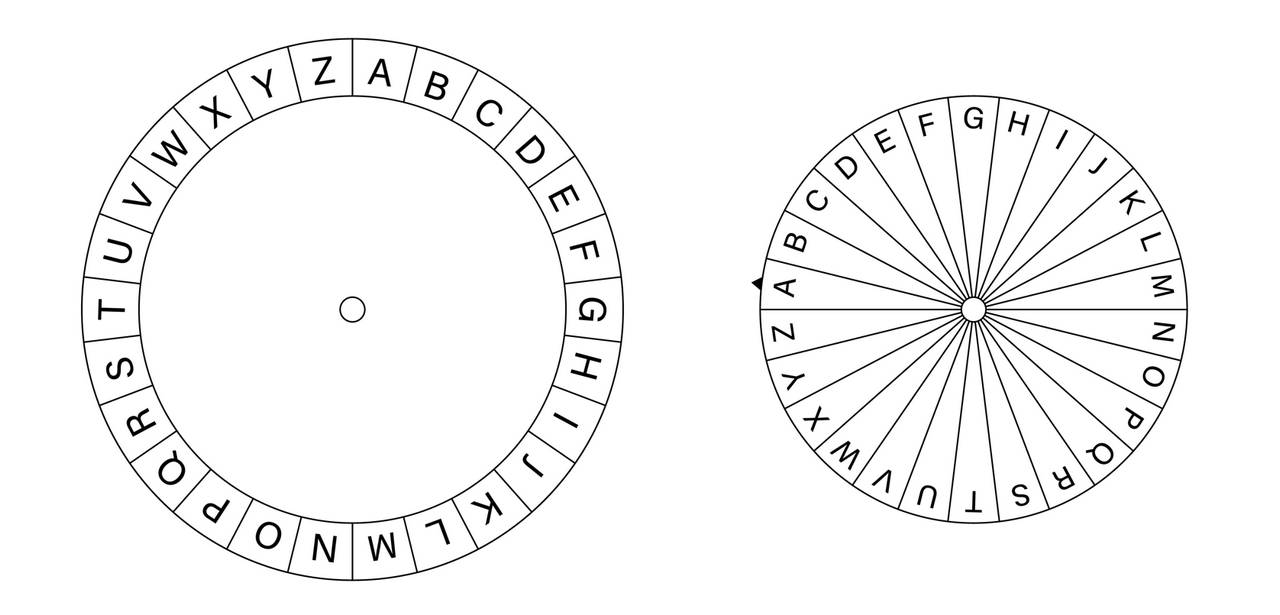

Die Caesar-Verschlüsselung verschiebt Zeichen im Alphabet systematisch – ein einfaches, aber effektives Prinzip. – In der Biotechnologie erinnern manche Algorithmen zur Genanalyse an dieses Verschiebeprinzip, etwa bei der Mustererkennung in DNA-Sequenzen. – Durch die feste Verschiebung – den Schlüssel – entsteht ein codierter Text, der nur mit diesem Schlüssel lesbar wird. – Diese Form der monoalphabetischen Substitution verdeutlicht, wie einfache Verschlüsselungskonzepte auch in komplexen bioinformatischen Anwendungen Anklang finden. – Die Caesar-Methode steht symbolisch für die Verbindung zwischen historischer Kryptografie und modernen Analyseverfahren.

Zum Beispiel bei einer Verschiebung um 3 Stellen:

- A → D

- B → E

- C → F

- …

- X → A

- Y → B

- Z → C

Die Verschlüsselung erfolgt also nach folgender Formel (mathematisch betrachtet):

E(x) = (x + n) mod 26

Dabei ist:

Beispiel:

Klartext: HELLO

Schlüssel: 3

Verschlüsselt: KHOOR

Zur Entschlüsselung wird der Schlüssel in die entgegengesetzte Richtung angewendet – also eine Rückverschiebung um denselben Wert. Diese Methode ist leicht zu implementieren, aber auch einfach zu knacken – zum Beispiel durch sogenannte Brute-Force-Angriffe, bei denen alle 25 möglichen Schlüssel ausprobiert werden.

Wieviele Verschiebungen kennt die Caesar-Verschlüsselung – und warum sie unsicher ist

Im lateinischen Alphabet erlaubt die Caesar-Verschlüsselung 25 effektive Schlüssel – denn eine Verschiebung um 0 oder 26 ergibt keine Änderung am ursprünglichen Text.

Relevanz für Bio-Daten?

Moderne genetische und molekulare Daten erfordern sichere Verschlüsselung. Die Caesar-Methode zeigt, wie schwach einfache Systeme sein können – ein Angreifer bräuchte nur 25 Anläufe, um sensible Daten zu lesen.

Gerade in der Biotechnologie, wo Vertraulichkeit entscheidend ist, macht das den Unterschied zwischen Spielerei und Schutz.

Analog verschlüsselt – Warum selbst Biotech mit Caesar beginnt

Ein Einstieg in sichere Kommunikation

Auch in der Biotechnologie spielt Datensicherheit eine Rolle – und zwar von Anfang an. Die Caesar-Verschlüsselung bietet hier eine leicht verständliche Methode, um Grundverständnis für Codierung, Schlüsselmanagement und Informationssicherheit zu fördern.

Trainingsmethode in Laborausbildung und Compliance-Schulungen

Gerade bei der Einarbeitung neuer Mitarbeitender in Labors oder Schulungen zum Thema Datenhandling kann die Caesar-Methode als greifbares Modell dienen. Sie schafft Bewusstsein für den Schutz sensibler Informationen – ganz ohne digitale Barrieren.

Didaktisch wertvoll in der Grundlagenvermittlung

Im interdisziplinären Umfeld, etwa bei Workshops zwischen Biowissenschaften und IT, liefert sie eine gemeinsame Sprache. Ihre Einfachheit ermöglicht es auch naturwissenschaftlich geprägten Teams, Verschlüsselung zu begreifen, bevor es an moderne Sicherheitsprotokolle geht.

Geschichte trifft moderne Forschung

Die Ursprünge in der Antike machen das Thema greifbar – auch im Kontext von Innovation und Technologie. Denn wer das Alte versteht, versteht das Neue besser.

Ideal für Szenarien mit beschränkten Mitteln

Gerade in Forschungseinrichtungen mit begrenzter technischer Ausstattung oder im internationalen Austausch mit Partnern in Schwellenländern bietet die Caesar-Verschlüsselung eine simple Möglichkeit, über Datenschutz ins Gespräch zu kommen.

Basis für ein sicheres Mindset

Die Caesar-Chiffre ist kein Sicherheitsstandard – aber ein idealer Einstieg, um Mitarbeiter für Themen wie Verschlüsselung, Datensensibilität und Informationsethik zu sensibilisieren. Ein wichtiger Schritt für Biotech-Unternehmen mit hoher Datenverantwortung.

Veraltete Verschlüsselung: Warum Caesar für moderne Biotech-Kommunikation nicht ausreicht

In einer Zeit, in der der Austausch sensibler Forschungsdaten, Patienteninformationen und proprietärer Prozesse höchste Sicherheit erfordert, wirkt die Caesar-Verschlüsselung wie ein Fossil aus der Antike – unzureichend, leicht zu brechen und ohne Relevanz für heutige Anforderungen.

1. Minimaler Schlüsselraum

Die beschränkte Auswahl von 25 Schlüsseln macht Brute-Force-Angriffe trivial. Selbst bei geringer Rechenleistung ist die Entschlüsselung in Sekunden möglich.

2. Erhalt von Buchstabenstatistiken

Häufigkeiten einzelner Zeichen bleiben erhalten, was eine klassische Frequenzanalyse vereinfacht – gerade bei umfangreichen Protokollen oder Standardformulierungen.

3. Keine Nachrichtenindividualisierung

Ein statischer Schlüssel bedeutet: Wird er einmal erkannt, sind sämtliche Nachrichten gleichermaßen gefährdet.

4. Nicht kompatibel mit regulatorischen Anforderungen

Die Caesar-Methode erfüllt keine modernen Standards wie DSGVO oder HIPAA. Sie bietet keinerlei Schutz gegen Manipulation oder unautorisierte Zugriffe.

5. Fehlende Authentizität und Integrität

Es besteht keine Möglichkeit, Inhalte auf Unversehrtheit oder Ursprung zu prüfen – ein absolutes No-Go für sensitive Daten im Biotech-Kontext.

6. Hohe Anfälligkeit durch bekannte Textfragmente

Typische Terminologien oder Formeln erlauben eine schnelle Rückrechnung auf den Originaltext.

Die Caesar-Verschlüsselung mag historisch bedeutsam sein – in der heutigen Biotechnologie ist sie jedoch nicht mehr als eine Lehrbuch-Illustration.

Datensicherheit in der Biotechnologie: Symmetrische vs. asymmetrische Verschlüsselung erklärt

Gerade in der Biotech-Branche, wo hochsensible Forschungsdaten übermittelt werden, ist ein klares Verständnis von Verschlüsselung essenziell. Die beiden Grundtypen – symmetrisch und asymmetrisch – unterscheiden sich nicht nur technisch, sondern auch im Anwendungskontext. Die untenstehende Gegenüberstellung zeigt die wichtigsten Merkmale – inklusive Einordnung der Caesar-Chiffre als frühes symmetrisches Verfahren.

| Merkmal | Symmetrische Verschlüsselung | Asymmetrische Verschlüsselung |

|---|---|---|

| Schlüsselprinzip | Ein einziger Schlüssel für Ver- und Entschlüsselung | Zwei verschiedene Schlüssel: ein öffentlicher und ein privater |

| Beispiel-Verfahren | Caesar-Verschlüsselung, AES, DES | RSA, ECC, ElGamal |

| Geschwindigkeit | Schnell, da geringer Rechenaufwand | Langsamer, da mathematisch komplexer |

| Schlüsselverteilung | Schlüssel muss sicher übertragen werden | Öffentlicher Schlüssel kann frei verteilt werden |

| Einsatzgebiete | Lokale Datenverschlüsselung, VPNs | Digitale Signaturen, sichere Kommunikation (E-Mail, Web) |

| Caesar-Verschlüsselung | Gehört zur symmetrischen Verschlüsselung | – |

| Quelle: Eigene Recherche, ein Auszug | ||

Vom Caesar-Code zur Bioinformatik: Kryptografie als Einstieg in die Wissenschaft

Die Caesar-Verschlüsselung ist mehr als nur ein antiker Geheimcode – sie kann auch der Schlüssel für ein erstes Verständnis komplexer Systeme sein. Gerade in der Biotechnologie, wo Daten, Mustererkennung und Algorithmen eine große Rolle spielen, bietet sie einen spannenden Einstieg.

So kann sie im schulischen oder außerschulischen Kontext verwendet werden:

- Grundprinzip einfach erklärt

Wie eine Gen-Sequenz verändert auch die Caesar-Verschlüsselung systematisch eine Zeichenkette – in diesem Fall das Alphabet. Diese Parallele lässt sich nutzen, um erste Konzepte von Datenverarbeitung und Codierung zu verstehen. - Bau und Einsatz einer Caesar-Scheibe

Analog zur DNA-Replikation wird mit einer mechanischen Scheibe gearbeitet, die Schritt für Schritt zeigt, wie Informationen verändert werden. Das fördert strukturiertes Denken und das Verständnis für codierte Kommunikation. - Verschlüsseln im Team

In Kleingruppen schreiben die Schüler codierte Nachrichten und tauschen sie aus – ein erster Kontakt mit praktischer Datenverarbeitung und interdisziplinärem Arbeiten. - Vom Code zur Software – Einführung ins Programmieren

Mit einem Fokus auf bioinformatische Anwendungen kann die Caesar-Methode als Basis dienen, um erste kleine Programme zu schreiben – etwa zur Textanalyse oder Datenverschlüsselung. - Reflexion und Transfer

Was hat ein antiker Code mit moderner Biotechnologie zu tun? In der Abschlussrunde lassen sich spannende Verbindungen herstellen: von der Informationsverschlüsselung zur DNA-Analyse oder zu datengetriebener Forschung.

Ein solches Projekt zeigt auf einfache, greifbare Weise, wie eng historische Verfahren und moderne Wissenschaft miteinander verknüpft sind – ideal für die frühe Nachwuchsförderung im MINT-Bereich.

Klassische Verschlüsselung trifft Wissenschaft: Was Forscher von der Caesar-Methode lernen können

Auch in der Biotechnologie spielt Datenverschlüsselung eine zunehmend wichtige Rolle – etwa beim Schutz sensibler Patientendaten oder in der Genomanalyse.

Die Caesar-Verschlüsselung liefert hier ein spannendes Lehrbeispiel für grundlegende Prinzipien:

1. Einfachmodell für komplexe Algorithmen

Als Prototyp einer Substitutionschiffre bietet die Caesar-Methode einen verständlichen Einstieg, bevor es um moderne Verfahren wie AES oder RSA geht – ideal für den interdisziplinären Wissenstransfer.

2. Modulo-Rechnung als zyklisches Denkmodell

Das Prinzip der Modulo-Arithmetik zeigt, wie zyklische Prozesse mathematisch abgebildet werden – eine Denkweise, die auch in der Molekularbiologie (z. B. bei DNA-Transkription) Anwendung findet.

3. Zeichenkodierung jenseits des Alphabets

Die Caesar-Methode lässt sich auf biologische Sequenzen übertragen, etwa durch die Codierung von Basenpaaren – ein Denkanstoß für bioinformatische Anwendungen.

4. Inspiration aus der Populärkultur für die Lehre

Die Bekanntheit der Methode in Medien schafft niederschwellige Zugänge – auch für Life-Science-Studierende mit begrenztem Vorwissen im Bereich IT-Security.

5. Einstieg in Schlüsselmanagement und Verschlüsselungslogik

Die Caesar-Chiffre eignet sich hervorragend, um das Konzept sicherer Schlüsselräume und deren Bedeutung für datengestützte Forschung zu vermitteln.

6. Beispiel für die Notwendigkeit starker Algorithmen

Die offensichtliche Schwäche der Methode verdeutlicht, warum in der Biotechnologie auf moderne Verfahren zurückgegriffen werden muss – etwa bei Cloudspeicher oder medizinischen Geräten.

Zwischen Genetik und Geheimcode – Caesar für Bioinformatik und Datensicherheit

1. Wie lässt sich Caesar-Verschlüsselung auf DNA-Sequenzen übertragen?

Indem man Basen (A, T, G, C) ähnlich wie Buchstaben verschiebt – z. B. A → G, T → C – ein Denkmodell für Codierungsfragen.

2. Warum sollten Biotech-Fachkräfte Kryptografie-Grundlagen kennen?

Weil sensible Patientendaten, Versuchsprotokolle und genetische Informationen verschlüsselt übermittelt werden müssen.

3. Können Caesar-Verfahren bei der Datenkompression helfen?

Nein – Verschlüsselung und Kompression verfolgen unterschiedliche Ziele. Aber beide nutzen algorithmisches Denken.

4. Wo ist Caesar als Lehrmethode im Biostudium nützlich?

In Einführungskursen zu IT-Security, Bioinformatik oder Datenethik – als einfacher Einstieg in komplexe Verschlüsselungsverfahren.

5. Was lernen Forschende über Sicherheit durch Caesar?

Dass die Stärke eines Verfahrens nicht im Prinzip, sondern in der praktischen Umsetzung liegt – Stichwort: Schlüssellänge.

6. Wie kann Caesar das Denken in Algorithmen fördern?

Durch klare Regeln und definierte Abläufe. Ideal, um z. B. die Logik von DNA-Parsern oder Sequenzabgleichen zu erklären.

7. Gibt es Analogien zwischen genetischem Code und Chiffren?

Ja – beide folgen festgelegten Regeln, arbeiten mit begrenzten Symbolmengen und können manipuliert oder entschlüsselt werden.

8. Wie lässt sich Caesar-Verschlüsselung in Bio-Hackathons einbauen?

Als Minispiel zur Auflockerung – etwa als Einstieg in sicherheitsrelevante Aspekte bei der Programmierung biotechnologischer Tools.

9. Welche Rolle spielt Caesar in der Aufklärung über Datenschutz?

Sie hilft, das Prinzip der Verschlüsselung greifbar zu machen – und zeigt gleichzeitig, warum heutige Verfahren viel sicherer sein müssen.

10. Kann die Caesar-Chiffre bei Laborkommunikation nützlich sein?

In der Praxis eher selten – aber zur Sensibilisierung für Sicherheitslücken oder als kreative Teambuilding-Übung durchaus sinnvoll.

Fazit 3: Die Caesar-Verschlüsselung als Werkzeug für Rätsel, Spiele und Medienprojekte

In einer Welt voller digitaler Tools und Hightech-Algorithmen beweist die Caesar-Verschlüsselung, dass es oft die einfachsten Ideen sind, die den größten Reiz entfalten. Ob als Escape-Room-Rätsel, Geocaching-Code oder Botschaft im Schulprojekt: Die Methode inspiriert dazu, mit Sprache, Symbolen und Logik kreativ umzugehen. Sie verbindet technisches Denken mit kultureller Fantasie – und macht Verschlüsselung für alle Altersgruppen greifbar. Wer sie clever einsetzt, schafft Lernerlebnisse, die Spaß machen und lange im Gedächtnis bleiben.